[출혈요법(出血療法)의 중요성]

▷지난호에 이어

소락(小絡)에 대해 '십사경발휘(十四經發揮)'에서는 "낙맥은 혈관계(血管系)가 아니고, 기혈상(氣血上)에 병이 있으면 모세혈관에 병적(病的)으로 발견되는 청락(靑絡)·적락(赤絡)·흑락(黑絡) 등을 말한다"고 했다.

즉 '황제내경(黃帝內經)'에서는 이와 같은 색락(色絡)이 나타난 소락(小絡)을 찌르라고 되어 있는데, 이 부위를 찌르면 자연히 방혈(放血)이 된다. 일본침구계(日本針灸界)에서는 이러한 것을 일컬어 자락법(刺絡法)이라고 한다.

'침구대성(針灸大成)'에서는 '황제내경(黃帝內經)'의 원문을 인용해 다음과 같이 설명하고 있다.

즉 "표문자법(豹文刺法)이란 것이 있는데 혈맥(血脈)을 치료할 목적으로 좌우전후(左右前後)에서 혈맥을 향해 찌르고, 혈맥의 낙맥(絡脈)에서 출혈시키면 심주혈(心主血)인지라 심장(心臟)에 응(應)하는 방법"이라고 했다.

또 "관침편(官針篇) 중에 찬자법(贊刺法)은 찬조적(贊助的) 의미를 가진 방법인데, 직접 찔렀다가 곧바로 빼는 것으로 여러 개의 침(針)을 얕게 찔렀다가 출혈시키면서 뺀다. 종기(腫氣)를 치료하는 데 쓰인다"고 했다.

이와 같이 동양의학의 고전에도 봉침(鋒針), 낙자(絡刺), 표문자법(豹文豹文刺法), 찬자법(贊刺法)의 방법과 기구가 있었음을 볼 수가 있다. 그리고 실제 임상편에서도 출혈시켜서 치료하는 방법에 대해 설명이 돼 있다.

'황제내경(黃帝內經)' '소문(素問)'의 '자요통편(刺腰痛編)'을 소개하면 다음과 같다.

황제(黃帝)가 기백(岐伯)에게 "요통(腰痛)은 어느 곳에서 생기며 치료는 어떻게 하는가?"라고 묻자, 기백은 다음과 같이 대답했다.

"방광경(膀胱經)에서 나오는 요통(腰痛)은 목과 척추가 땅기며, 엉덩이와 등줄기가 무거운 것과 같다. 이때는 위중(委中)을 찌르든지 출혈을 하고, 또 곤륜혈(崑崙穴)에서 출혈을 하지만 봄철에는 목왕(木旺)하고 수기(水氣)가 쇠약하니 피를 빼지 않는다."

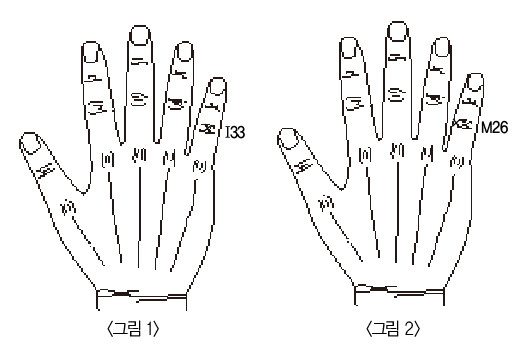

<註: 수지침요법에서는 膀胱實症 요통일 경우 I33에서 출혈을 한다><그림 1>

"담경(膽經)에서 일어나는 요통은 침(針)으로 피부를 찌르는 것과 같고, 순순히 몸을 들고 굽힐 수가 없을 뿐만 아니라 목도 돌릴 수가 없다. 이때는 양릉천(陽陵泉)에서 출혈하되 여름에는 출혈시키지 않는다. 이는 여름에는 화(火)가 왕성한 절기이므로 목기(木氣)가 쇠약하기 때문이다."<註: 수지침요법에서는 膽實腰痛(扶突一盛平脈)이므로 日月穴에서 壓痛點을 찾아 M26에서 출혈한다> <그림 2>

<다음호에 계속>

보건신문의 전체기사 보기

Copyright @보건신문 All rights reserved.