통증은 환자들이 흔히 호소하는 증상이지만 아직 진단과 치료에 해결해야 할 많은 문제점이 있다. 미국 대통령이었던 클린턴은 2001년부터 2010년까지 ‘통증조절과 연구 10년(Decade of pain control and research)’을 선포, 많은 이들이 통증의 연구에 심혈을 기울이고 있지만 많은 환자들이 적절히 치료받지 못하고 있다. 뿐만 아니라 나라 마다 통증관리에 사용하는 경제적 부담이 해마다 막대하게 증가하고 있다. 국제통증학회가 “통증은 실질적인 또는 잠재적인 손상이나 이러한 손상에 관련해 표현되는 감각적이고 정서적인 불유쾌한 경험”이라고 했다. 이 정의는 통증이 신체적 원인의 유무에 한정된 것이 아니며, 다양한 원인에 의해 발생하지만 주관적인 현상임을 의미한다. 즉, 데카르트적인 신체와 마음이란 이분법을 배제하고 생물-심리-사회적 현상으로 통증을 이해해야 한다는 것이다. 미국의 Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations에서 통증을 제5의 활력징후로 제안했다. 근래 대뇌의 연구는 통증의 이해의 폭을 넓혔다. 외부에서 들어온 다양한 자극이 통각수용기를 통해 대뇌에 전달 경로가 밝혀져 치료의 이론적 근거를 제공했다. 최근에는 통증과 정서, 감정의 관계를 신경영상의 새로운 기법을 이용해 밝히고 있다. 장차 통증을 예측할 수 있는 생체표적자(biomarker)가 밝혀지고, 더 발전된 영상기법들을 이용해 통증과 대뇌의 관계가 밝혀지면 통증의 치료에 새로운 길을 찾을 수 있을 것이라 생각한다. 비약물의 한가지로 통증관리에 침을 사용하고 있지만 아직 그 작용기전이 명쾌하게 밝혀지지는 않았으나 근래에 많은 신경영상을 이용한 연구를 통해 침과 대뇌의 관계가 차츰 밝혀지고 있다. 특히 신경전달물질, 신경활성화, 신경면역, 신경내분비와의 관계를 밝히는 연구들이 발표됐다. 오랫동안 사용해 왔던 침의 작용기전과 대뇌와의 관계가 밝혀지면 미흡했던 통증의 관리에 새로운 전략을 세우는데 도움이 될 것이라 생각한다. 이런 점을 고려해 이번 제 20회 한일서금요법 학술대회에서 통증의 개념과 통증관리에 대해 살펴보고자 한다. |

||

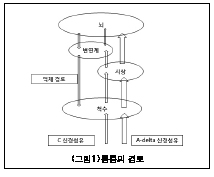

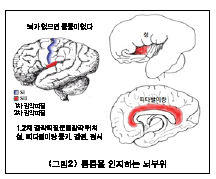

아름다운 건강 장수를 누리는 것이 인간의 바람이다. 건강을 지키기 위해 건강의 개념을 알아야 하고, 건강을 지키기 위한 방법도 알고 실천해야 한다. 그럼에도 세계보건기구에서 정한 건강의 정의를 바탕으로 건강을 논하기에는 너무 추상적인 요소가 많다. 건강의 개념을 바탕으로 질병과 통증과의 관계를 설명하지 않고, 질병과 통증을 국소적 질병이나 증상으로 해결하려는 여러 이론을 바탕으로만 이해하려고 하기에 많은 문제들이 풀리지 않았다. 서금요법에서 제시하는 건강의 개념을 바탕으로 질병과 통증의 문제에 접근할 수 있는 방법을 간략하게 소개하고자 한다. 건강은 혈류의 조화된 상태로 대표적인 대뇌혈류의 변화와의 관계를 이해하는 것이 중요하다. 인체에 질병이나 통증이 면역계, 신경계 특히 자율신경계, 내분비계와 대뇌혈류와 관계를 밝히는 것이 통증관리에 핵심이 될 것이라고 생각한다. 통증이란 대뇌혈류의 조화상태가 유지되지 못해 일어나는 대뇌의 현상이라고 할 수 있다. 많은 환자들은 통증이 있어 의사를 찾는다. 통증은 손상부위를 찾고 원인 질병을 찾아 치료하면 통증을 해소할 수 있다고 생각해 왔다. 그러나 상당수의 통증은 환자에게 각종 검사를 시행하더라도 그 원인을 찾을 수 없고 따라서 통증을 효과적으로 치료할 수 없는 경우가 많다. 임상에서 혼동을 일으키는 원인들로 현재 사용하고 있는 통증분류가 완전하지 않고, 같은 증상이 여러 기전으로, 같은 기전에 의해서도 다양한 증상이 나타나고, 같은 병변에 의해서도 다른 증상들이 나타나는 것을 들 수 있다. 따라서 환자의 통증을 이해하고 효과적인 관리를 위해 지금까지 밝혀져 있는 통증 기전을 이해하는 것이 필요하다. 통증은 발생 시기에 따라 급성통증, 만성통증으로, 양상에 따라 통각통증(nociceptive pain), 염증성통증(inflammatory pain), 신경병통증(neuropathic pain)으로 구분한다. 1-1. 통증기전 통증 기전에 대한 현대적인 연구는 1965년 Melzak과 Wall이 제안한 소위 ‘관문조절이론(gate control theory)’으로부터 시작됐다고 볼 수 있다. 지난 30여 년간에 이뤄진 결과로부터 급성으로 가해진 통각자극에 대한 신경기전은 어느 정도 밝혀졌다고 하겠다. 그러나 문제가 되는 만성 통증의 경우 적절한 실험모델의 부족으로 그 연구가 활발하지 못했다. 최근 10여 년간에 개발된 만성통증의 동물모델과 분자생물학, 뇌영상기법의 발달로 얻어진 최신 지견으로는 다양한 기전이 신경전달계통의 다양한 단계에 작용해 통증이라는 증상을 유발한다고 생각한다. 자극의 수용기에서 여러 기전에 의해 대뇌에 이르기까지 과정을 요약하면 다음과 같다. 1)통각수용과 변환(pain transduction) 통각자극->통증전달물질분비(histamine, bradykinin, serotonin, prostaglandin, substance P, acetylcholine)->신경흥분→통증수용기(수용)→척수후각까지 자극전달(변환) 2)통증전달(pain transmission) 말초신경섬유→척수후각→척수시상로→뇌간,시상→대뇌피질로 전달(통증지각) 3)통증의 조절 통증자극의 변화:강력한 통증조절인자에 의해 조절됨 4)통증지각(pain sensation) 대뇌피질의 통증자극에 대한 해석 (1)척수시상로(spinothalamic tract)는 시상(thalamus)까지 투사되는 동안 적은 연접을 이루기 때문에 빠르게 통각을 전달한다. 또한 시상의 외측핵에서 대뇌피질의 일차, 이차감각피질로 투사하므로 자극의 위치, 성질, 그리고 강도와 같은 통각의 분별적인 측면을 담당한다. (2)척수의 앞외측기둥(anterolateral column)을 일부 형성하며 투사되는 척수그물시상로(spinoreticulothalamic tract)가 있다. 이 신경로는 올라가면서 연수뇌와 교뇌에 위치하는 그물모양체(reticular formation)와 많은 신경연접을 이루며, 시상의 중앙핵과 수질판속핵으로 투사한다. 이 경로는 뇌줄기(brain stem)와 시상을 통해 변연계(limbic system)와 전두엽까지 넓게 투사되기 때문에 통각에 의한 불쾌감과 같은 통각의 감정적인 부분을 담당한다. 통증의 인식은 여러 가지 인자들이 통합적으로 작용하기에 국소적인 이해보다는 광범위하게 다뤄야 한다. 1-2. 통증의 기전 1)말초에서의 통증 기전 (1)통각수용기 (2)통각수용기전 (3)통각수용기의 역할 (4)통각수용기의 감작 (5)capsaicin수용단백과 유해 열통각 (6)손상된 신경의 비정상적 활동 (7)통각수용기의 집단 2)척수기전 (1)척수의 통각감수세포 (2)중추 감작 (3)Gate control theory (4)억제성 영향의 저하 (5)시냅스의 구조적 변화 3)척수 상부기전 (1)통각정보의 평행처리와 척수내 상행경로 (2)뇌간에서의 통각정보 처리 (3)시상-대뇌피질에서의 통각정보 처리 그림 1. 통증의 경로 그림 2. 통증을 인지하는 뇌부위 <다음호에 계속> |

박규현 부산대 의학전문대학원 신경과 박사의 전체기사 보기

Copyright @보건신문 All rights reserved.